アメリカ株投資ではセクター分類がなされています。

その中でもヘルスケアセクターへの投資は、優れたリターンを提供し続けてきました。

たとえばトータルリターンのTop20であるシーゲル銘柄。

1957年~2012年までのリターン上位20銘柄の中に、4つのヘルスケアセクター株が入っています。

本記事では、それらシーゲル本に記載のある4銘柄に関連する本を紹介していきます。

- アッヴィ

- ファイザー

- ブリストル・マイヤーズスクイブ

- メルク

ややマニアックな書籍かもしれませんが。

米国株の本:ヘルスケアセクター編

アッヴィは高配当・高増配株:その理由は抗リウマチ薬のヒュミラが世界一の売上高を誇る医薬品

アッヴィはアボットラボラトリーズからスピンオフされた企業です。

至極簡単にまとめてしまえば

だと私は認識しています。

分社化後の投資トータルリターンを比べると、アボットよりアッヴィの方が優れていました。

これは世界一の売上高をたたき出しているヒュミラ(アダリムマブ)によるところが大きいです。

しかしながらこのヒュミラは日本国内でのマーケティングに失敗しています。

世界で抗リウマチ薬といえばヒュミラなわけですが、国内では異なるのです。

MBAのケーススタディにもでてくる程の、珍しい事例とのこと。

アッヴィについては、このマーケティング本が良いかと思いましたが、やはり免疫でしょう。

自己免疫疾患であり不治の病といわれたリウマチを、日常生活に支障がないレベルにまで改善する薬剤が、抗リウマチ薬です。(バイオ医薬品)

ということで、アッヴィやリウマチに関しては、岸本先生の書籍がおすすめです。(ヒュミラというよりアクテムラですが)

高配当株、ダウの犬の常連:ファイザーだけではなく、医薬品業界には闇が存在する

ファイザーといえばダウ構成銘柄。

そしてかつては25年以上連続増配の配当貴族銘柄貴族株でした。

しかし増配をストップしたことで、配当貴族から外れました。10年ほど前ですね。

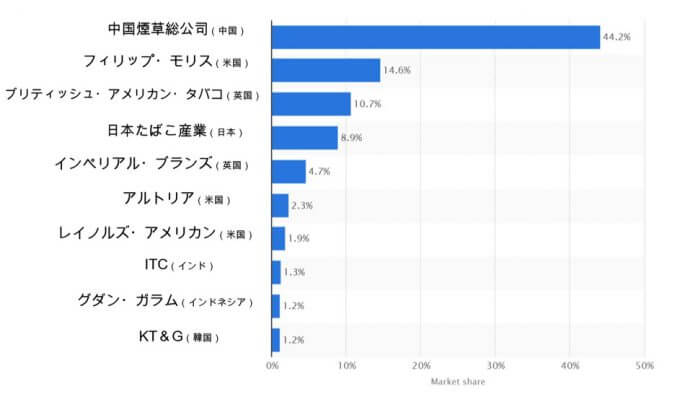

医薬品業界において、ファイザーはトップメーカーです。

売上高ランキングをみると、常に上位に君臨しています。

そして株主還元に積極的なので、投資家には嬉しい存在。

PFE:ファイザーに関する書籍は数多存在します。

その中で特に面白いと思うのは製薬業界の闇ですね。

生命関連企業といえども、営利団体なのだと認識させられます。

渋い米国株の投資先:ブリストル・マイヤーズスクイブはオプジーボで起死回生

BMY:ブリストル・マイヤーズスクイブは業界ではBMSと呼ばれます。

しかしティッカーはBMYなのですね。

かつてはバファリンやシーブリーズといった一般薬も日本で販売していました。

いまは処方薬に特化しているようです。

とくに最近ではオンコロジービジネスが再興しています。

1990年代後半~2000年代にかけて、BMYは抗がん剤のタキソールで一世を風靡しました。

しかしその後、2010年代のオンコロジー領域では、分子標的薬や抗体医薬品の波に乗り遅れた感があります。

そう思っていたら、いつのまにか腫瘍免疫にてトップランナーとなっています。

小野薬品とタッグを組んだオプジーボやヤーボイといった医薬品が、ファーストムーバーだということ。

ノーベル賞受賞のレジメンですね。

本庶先生(PD-L1の発見者、オプジーボの生みの親といってもいいでしょう)の凄さがわかります。

オプジーボは日本発の画期的な薬剤です。

米国株ヘルスケアセクターの大御所はメルク:高配当のダウ構成銘柄

MRK:メルクは、第二次世界大戦にドイツメルクから袂を分けた米国高配当株。

米国ヘルスケアセクターにおいて、メルクは格式高い企業です。

かつては単独主義、M&Aをしない方針でした。

しかしシェリングプラウを買収し、その方針を変更したのです。

医薬品業界の王者といえども、生き残りをかけて必死なのだと思わせる出来事でした。

ちなみにメルクは、日本国内ではメルク万有や、万有製薬として活動していました。

いまでは世界標準のMSDと企業名称を変えています。

(メルクの名前は米国内でのみ使用、MSDは米国外の名称)

このような老舗の米国製薬大手の名前をみると、まずはメルクマニュアルが思い浮かびます。

しかもメルクマニュアルは医療従事者のみならず、家庭版まで日本語で出版されています。

米国株投資の関連本_ヘルスケアセクター編

本記事では4つの本を紹介しました。

4つというのはシーゲル銘柄に準じています。

振り返ってみると、製薬業界は景気循環の影響を受けることは少ないように思います。

今後来るであろう株価の下落局面には、こうしたヘルスケア銘柄を拾っていくのが良いのかもしれません。

そして、ヘルスケアセクターへの投資は、VHTといったETFもいいですが個別株も面白そうです。

以上、「米国株投資の関連本_ヘルスケアセクター編」でした。

コメント