公的年金支払いは必要です。

年金の目的をみれば明らか。

人生のあらゆるリスクに備え、ひとりひとりをサポートしてくれる制度なのですから。

もちろん公的年金が完璧な制度とはいえません。

それでも、必須の制度だとは思いますね。

本記事では、年金の目的と支払う必要性について検討していきます。

年金の目的とは何かを考えた理由は、「失敗の本質」を読んだから

「失敗の本質」によれば、太平洋戦争時の戦略・組織における日本軍の失敗分析結果は以下の通りとなっています。

- あいまいな戦略目的

- 短期決戦の戦略思考

- 主観的で「帰納的」な戦略策定―空気の支配ー

- 狭くて進化のない戦略オプション

- アンバランスな戦闘技術体系

- 人的ネットワーク偏重の組織構造

- 属人的な組織の統合

- 学習を軽視した組織

- プロセスや動機を重視した評価

失敗の本質とは、日本軍の失敗について分析された書籍。

組織運営を検討する際にはスパイスとなるおすすめ本です。

現代の日本組織にも、当てはまっている内容だったりして。

ここで気になったのが、「あいまいな戦略目的」

日本人はいつだって目的を失いがちなのです。

気をつけないといけませんね。

仕事や投資、資産形成などでも、目的を持っておきたいものです。

さて本記事では、昨今話題になっている、公的年金の目的が気になったので調べてみました。

年金の目的は、「人生のリスク」に対応すること

引用;厚生労働省HP

年金の目的は、「人生の予測できないリスクに備えること」です。

- けがや病気

- 一家の大黒柱が死んでしまう

- インフレで貯金の価値が目減りしてしまう

などなど。

事実は小説よりも奇なり。

人生には何が起きるのかわかりません。

だから国が年金制度によって人生のリスクに対応してくれているのですね。

厚生労働省のHPからちょっと引用していきましょう。

人生には、さまざまなリスクがあります。

高齢によって働くことができなくなる、思いがけない事故や病気で障害を負ってしまった、一家の大黒柱が亡くなってしまった……など、安定した収入を得られず生活できなくなるリスクは、予測できません。

そうした「もしものとき」に備えるため、生命保険や医療保険などに入る方、貯蓄をする方もたくさんいます。でも、その備えが「いつ」「どれだけ」「いつまで」必要なのかは、誰にも分かりません。誰にでも起こり得ることなのに、すべての人が、あらゆる事態を予測して、十分に備えることは困難なのです。

こうした「人生のリスク」にすべての人が備えられるよう、公的年金は国が公的制度として運営しています。

年金を支払う必要があるのか? 支払いは嫌といっても、「人生のリスク」に備えている人は少数派

公的年金の支払いが無駄だとか嫌だとか思う人は多いでしょう。

- 支払った金額よりも貰えるお金の方が少なくない?

- 損得勘定で世代間比較すると、40代以下はもう年金支払い不要では?

- そもそも年金支払いせず、自分で投資すればいいんじゃない?

こうした公的年金に対するネガティブな報道が目立ちます。

しかし、公的年金の目的は、「人生のリスクに備えること」

文句ばかり言うのではなく、考え方を変えないといけませんね。

そもそも将来の人生リスクに備えることができている日本人はそれほど多くありません。

たとえば健康リスク。

特定健康診査や、がん検診の受診率は50%前後なのです。

つまり、健康の将来リスクに備えることが出来ている人は少数派なのですよね。

これでは、人生リスクに備える公的年金不要というよりむしろ、重要性が増すのではないでしょうか。

特定健康診査の受診率は、50%前後

特定健康診査とは、いわゆるメタボ検査です。

メタボリックシンドロームを早期発見・早期予防しようという考え方ですね。

将来の健康リスク、拡大解釈すれば死亡リスクを減少させることに繋がります。

しかしながら平成27年度の特定健康診査の対象者数は約5,396万人(平成26年度約5,385万人)、受診者数は約2,706万人(平成26年度約2,616万人)。

受診率は50%前後。

健康リスクへの備えは不十分ですね。

こんな状況で、年金支払いをせず、日本人は人生のリスクへの対応ができるのでしょうか。

がん検診の受診率は40~50%

がん検診は、人生最大のリスクすなわち死亡リスク減少に繋がります。

ですから、乳がん検診および子宮がん検診は2年に1回、胃がん検診、大腸がん検診、および肺がん検診は毎年の受診が推奨されているのです。

しかしながら、がん検診の受診率は40~50%程度。

がん検診を受ける日本人は少数派です。

日本では、3人に2人ががんになり、2人に1人ががんで死亡すると推計されています。

つまり、日本人はいつか、がんに罹患する可能性高いのです。

ところが、がん検診によってがんを早期発見しようという日本人は少数派。

将来リスクへの対応は不十分なように思いません?

こうした状況下で、公的年金がなくなったらどうなるのでしょうか。

公的年金不要論。

お金持ちの人以外、多くの日本人が困ってしまうことでしょう。

もう私は不安でたまりませんよ。

公的年金が不要となるのは、日本人全員が将来の責任をすべて自分で負える時

金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」を読むと、人生のリスクに対して国民ひとりひとりが責任を負うことを求められるように感じます。

公的な場に留まらず、シンポジウムなどの場、さらには周りの者ともこの問題を話し合い、皆で高齢社会における資産形成・管理や金融サービスのあり方に対する知見を深めていくことを通じて、対応のあり方が進化していくものと考えられる。この報告書が契機の一つとなり、幅広い主体に課題認識等が共有され、各々が「自分ごと」として本テーマを精力的に議論することを期待している

もし、国民ひとりひとりが人生リスクを100%自分自身で負える時がきたら、年金不要だと言い切れそうです。

つまり、すべての資産形成をひとりひとりが実施するという時。

なかなかそうもいかない。

だから国は公的年金制度を続けていくし、国民は「自分ごと」として、ある一定の割合で年金以外部分を資産形成していく必要があるのですね。

私は以下のような感じで、人生のリスクに備えていきます。

- 老後の生活を「自分ごと」「家族ごと」として考える

- 年金支払いをし、人生リスクに備える

- さらに「収入ー支出」を黒字にし、投資で資産形成を並行する

- もちろん健康や家族仲、仕事などに対して気を配りながらね

人生ってやっておいた方が良いタスクが多いですね。

でも、人生は冒険みたいなもの。

準備が大切なのは当たり前ですね。

あなたは人生リスクへの備えを何か実行していますか?

以上、「年金を払う必要はあるのか? 「失敗の本質」から学んだひとつの答え」でした。

コメント

こんばんは。

私は年金(保険料)は税金と同じで、

法律で定められているからやむを得ず払うという考えです。

私は40代、はちどうさんは30代。

20年後30年後となる65歳から年金はもらえるでしょうか?

もらえない可能性が高いですよね?

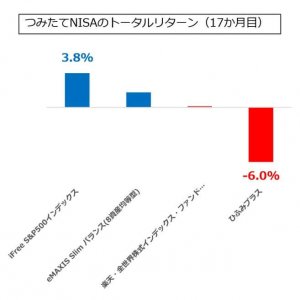

私は投資のKPIを(額面)受取配当額に置いており

5000千円/年を目標にしています。

インフレ等不確定要素がありますが、年金0でも生活できることが根拠です。

#+αで年金を受け取れればラッキーくらいの感覚で

不労所得5000千円/年を目標としているはちどうさんも

年金は0を前提としていると理解していたのですが。

Rさん、

こんばんは。

20年、30年後に年金を受け取ることができるかは分かりかねます。

ゼロにはならないでほしいと願っておりますが、現在の想定よりも少なくなっているとは想像しています。

ですから私もRさん同様、年金0でも生活できるようなインカム取得を目指しています。

つまり、年金がもらえればラッキーという考えですね。

様々な可能性を加味し、自分が保有する資産からのインカム・配当金だけで生活できるようにいまから準備しているところです。